1月6日から授業が始まります(冬休みは12月23日~1月5日)。

2021年12月30日木曜日

2021年12月29日水曜日

今年度の実験科目、無事終了

今年の実験科目がすべて終了しました。

実験科目は実際に手を動かして自分の目で見ることが大切なため、中止や非対面にならないように教員・学生ともに細心の注意を払って授業を進めてきたので、無事終わらせることが出来てよかったです。

3年次の実験科目「生物科学実験II」の最後の実験は、宮嵜先生と辻先生が担当でした。

宮嵜先生の実験2週目は真核細胞の細胞壁について。ヒゲカビ胞子の発芽誘導と植物細胞のプロトプラストの作成を行いました。

|

| トーマ血球計算盤を使ってヒゲカビの胞子数をカウント |

|

| 班によって10の2乗も差がありますね。 計算ミスか操作がイマイチだったのか。 考察がんばれー。 |

|

| 見本を見ながら組み立てました。 |

|

| さて、全部の骨が揃ってるかな。 |

2021年12月27日月曜日

新規購入した顕微鏡が実習でデビュー

12月10日に生物科学実習IIB(2年次)を実施しました。担当は奈良准教授で、動物の組織標本を作成する実習です。

すでに固定、包埋、薄切をしてある標本に、ヘマトキシリン・エオジン染色をした後に、観察をして何の組織なのか当てるという実習です。

標本は2種類用意してあり、回腸(小腸の大腸に近い部分)とリンパ節です。いずれもリンパ球が多い組織。

プレパラートにAまたはBと書かれており、どちらが回腸なのかリンパ節なのか2年生は知りません。

さあ、一番難しい封入作業です。頑張れ!

新規購入した Nikon E200 の登場!

黒い木の箱もオシャレでカッコいい!

使うのはお手伝い兼、勉強に来た奈良研究室所属の3年生です。これまでの学生実験用の顕微鏡より解像度も高く、観察のしやすさに驚いていました。

これは回腸の写真です。

回腸にはリンパ濾胞(紫色が濃い所)と呼ばれるリンパ球の集まりがあります。腸を介して体内に侵入する毒物、感染性物質、抗原性物質を効率よく排除する仕組みです。

履修学生も既にできあがっているプレパラートを観察したことはあっても、自分で染色、作成したことは初めてで、皆真剣でした。

同じ班のヒトと自分のは、こういう構造が観られるからどっちだなど、あちこちで議論がされていました。大変有意義な時間となりました。

【関連ブログ記事】 2020年度の生物科学実習II(2年次)

2021年12月24日金曜日

【深海魚紹介シリーズ】天狗のように鼻?が長いアズマギンザメ

今回ご紹介するのは、ギンザメ目テングギンザメ科に属するアズマギンザメ。

以前紹介した ココノホシギンザメ と同じく、非常に原始的な魚です。最も古い化石は4億年以上前のデボン紀の地層から発見されていて、デボン紀からそのままの姿で今日に至る珍しい魚。

食性や主な生息水深、成熟時期・年齢ともに不明な深海魚です。

|

| アズマギンザメの頭部 |

吻部(ふんぶ、頭部の前方)が天狗の鼻のように細長く伸びています。頭部の下側に口があります。

ギンザメ類の雄は特殊な交接器を頭部と腹部に持っています(今回の個体は雌のため交接器はありません)。

|

| 吻部を拡大したもの |

この長い吻部がどのような役割を持つのかは不明です。

|

| 内蔵部分の解剖 |

内蔵の大半を肝臓を占めます。

実は、ここにたくさんの脂肪が存在していて、鈴木研究室(地域水産資源利用学)ではこの脂の抽出、組成の解析をして、人の健康を増進させる有用魚油の探索を行っています。

【深海魚紹介シリーズ】

2021年12月20日月曜日

【研究室ピックアップ】植物系統分類学研究室

形や遺伝子から花の進化を推定する

めざせ、歩く植物図鑑!(根本智行教授)

私たちの身のまわりの至る所に植物は生活しています。私たちを取り巻く「環境」を構成する重要な要素の一つが植物です。

これら植物の種類、特徴、分布、さらに、進化の歴史を研究するのが「植物系統分類学」です。

この分野では、葉や花を見て種類の名前がわかること、図鑑を自由に使いこなせることを基本的技能と位置づけています。

これを基礎に、植物が持つさまざまな形や構造の解析、種類ごとあるいは同じ種の集団ごとの遺伝子の解析を行い、種分化や進化の出来事を推定する研究を行っています。

【主な担当科目】

- 多様性生物学

- 植物系統分類学

- 保全生物学

|

| 2020年度の3年次実習の様子 |

|

| 2021年度の3年次実習の様子(1日目、2日目) |

【関連ブログ記事】

【研究室ピックアップ】

- プランクトンで「海の力」を理解する(海洋浮遊生物学研究室 )

- 海の森の自然を守る(沿岸環境生態工学研究室)

- 単細胞生物から多細胞生物の進化を考える(分子発生学研究室 )

- 「光」と「遺伝子」で、植物の大きさを自由自在に(植物発生遺伝学研究室 )

海洋生物・環境 コース

深海魚からクジラまで、海の生き物について実践的に学ぶ

動物・植物 コース

陸上生物の「かたち」と「くらし」をカガクする

微生物・生命分子 コース

微生物からヒトまで、生命現象の謎に迫る

自然科学 コース

サイエンスを幅広く 理科の教員への道をサポート

2021年12月16日木曜日

【私の卒業研究】餌で牡蠣の風味を変える

こんにちは! 生物科学科4年の西村です。松谷研究室で牡蠣の研究をしています。

|

| (以前、大学案内パンフレットのモデルとして登場) |

餌で牡蠣の風味を変える実験をしていて、今回は友達や先生方に味見をしてもらいました!

|

| 「真剣ですよ」と奈良先生 |

|

| 「牡蠣小屋によく行くので、わかります」 |

実験は、2種類の牡蠣を試食してもらって、どちらが柚子の餌を食べたものか当ててもらうというもの。

|

| 石巻は海産物がとっても美味しいです! |

「うーん…」と考え込む友達や、「お酒が飲みたくなるね!」なんておっしゃる先生もいました(笑) ご協力、ありがとうございました。

味が付くのは白いぷりぷりの「間質結合組織」という部分だと思っています。

データをまとめる作業がんばります!

【卒業研究発表会】

今年度の卒業研究発表会は、2月 7、8、9日 の3日間で実施。コースごとに発表が行われます(昨年度の様子はこちら)。

|

| 日本三景の松島は牡蠣でも有名 |

2021年12月13日月曜日

三角池調査班の紹介

皆さん、こんにちは!

三角池調査班、広報担当の八木澤です。

先生からブログで宣伝をしてみてはどうかと提案があったため、今回寄稿させていただきました。

|

| 辻研究室で活動する八木澤君(3年次) |

三角池調査班は、本学の敷地内にある遊水池(通称:三角池)の調査、保全活動などを行っている団体です。高崎研究室(水質環境生態工学)の所属学生と生物科学科の有志の学生によって構成されています。

三角池はワンド(川の本流と繋がっているが、河川構造物などに囲まれて池のようになっている地形のこと)であり、狭い空間であるにもかかわらず多様な生物の生息が確認されています。

- この狭い空間において、これほどの多様性を維持できる要因は何だろう?

- この理由が解明できれば、新たな養殖技術の開発に活かせるのでは?

という考えのもと、水質調査や生物の調査、ウシガエルをはじめとした外来生物の駆除などを行っています。

三角池で確認されている生き物を一部紹介

|

| ドジョウ(Misgurnus anguillicaudatus) |

| |

| クロスジギンヤンマ(Anax nigrofasciatus)のヤゴ(多分) |

|

| ライギョ(Channa argus) |

新規メンバー募集!

現在、#三角池調査班 は新規メンバーの募集を行っています。

敷地内にワンドがある大学は世界中を探しても本学ぐらいしかありません。ここでしかできないこと、始めてみませんか?

所属学科は問いません。生き物に興味のある方なら大歓迎です!興味のある方は、生物愛好会のTwitter(@BioIsu)へDM等でご連絡下さい。

今後は、調査の様子を紹介できればと思っています。よろしくお願いします!

【大学ホームページ関連記事】2022年4月追記

|

| 大学HPより |

【関連ブログ記事】

2021年12月9日木曜日

【施設紹介】教員を志す学生のための多目的学習スペース

2号館2階の奥の方に、「保育士・教員養成課程 履修指導室」という部屋があります。

|

| 模擬授業や教育実習の準備、教員採用試験の勉強会などに利用できます。 |

人間学部の人間教育学科には、教育の現場で長年キャリアを積まれた先生方が在籍しています。授業以外にも教員採用試験に向けたサポートを行っており、とても丁寧で、きめ細やかな指導によって、合格者を輩出しています。

人間教育学科についてはこちら(大学ホームページ)

|

| 教員採用試験の対策問題集や参考書、求人案内などが常備されています。 |

人間学部では保育士や小学校の教員の人材育成を行っていますが、生物科学科の学生であっても、教職教養に関する試験や面接対策などで協力していただけます。

|

| 教師として活躍している卒業生 |

生物科学科の学生の場合は、目指すのは中学校の理科の先生や高校の生物の先生。

採用試験では物理・化学・生物・地学の理科すべてが出題されたりしますので、これらの専門科目の対策としては、自主的に行っている「教職セミナー」で合格力を身につけていきます。

教員を目指している学生であれば誰でも利用できます(生物科学科の「教職セミナー」は1号館3階のS6実験室で行っています)。

チーム石巻専修、チームISUで、憧れの「理科の先生」を目指しましょう!

【採用説明会】

12月8日に、宮城県教員採用試験の採用説明会が行われました。

県の教職員課の方がいらっしゃって、教員の資質についてや選考内容・変更点、先輩教員からのビデオメッセージなどの紹介がありました。

人間学部の学生が多く参加していたのですが、気持ち良く返事をしている姿が印象に残りました。担当者の方からの「未来を照らすのは教育」とのメッセージに、学生は夢の実現に向けて気持ちを新たにしているようでした。

※ 教職関係のブログ記事は #教員採用試験 をご覧下さい。

2021年12月7日火曜日

魚の有効利用を学ぶ実習を行いました(食環境学科)

食環境学科の1年生と2年生が合同で実習を行いました(12月2、3日の2日間)。

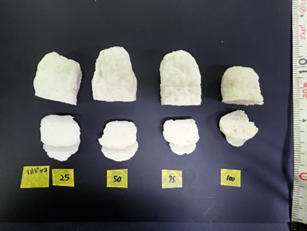

グチの冷凍すり身を材料として、かまぼこ制作から細菌検査までを行い、魚の有効利用について実践的に学びました。

来年度より、食環境学科と生物科学科は統合され、「新」生物科学科として生まれ変わります。生物科学とは切っても切れない「食」については、新しい生物科学科でも学ぶことができます。

新カリキュラムでは、3年次の「生物科学実験」で同様の実習が行われる予定です。

学生は班ごとに分かれて、魚のすり身を加工し、かまぼこを制作。

食品衛生法の基準に照らして、完成したかまぼこに細菌(今回は大腸菌群)が含まれていないかを、フィルム状の培地など専門の機材を用いて検査しました。

2日目には検査結果を確認し、全員でかまぼこの試食を行いました!

今回材料となった「グチ」は、釣られたときにグーグーと鳴いて「愚痴」のように聞こえることが名前の由来。学生は、思ったより美味しくなくて愚痴が?!(ちゃんと美味しかったそうです)

新カリキュラムの対応科目として、3年次に「海洋生物利用学」が開講されます。地域に根差した、魚の有効利用について学ぶことができます。

|

| 深海魚の加工品への利用方法の研究 |

食環境学科はもちろん、生物科学科でも食品メーカーなどの食品業界に就く学生が多くいます。生物の不思議を探求しつつも、食への応用面など幅広い知識を身につけて可能性を広げていってほしいと思っています。

生物科学科では、所定の科目を修得することで次のふたつの任用資格が同時に得られます。

石巻の水産業界に魅力を感じて、卒業後もそのまま 石巻で活躍している卒業生 や、専門知識を生かして、青森県庁の水産専門職に就いた卒業生 もいます(生物科学科の #卒業生)。

|

| 「海の資源を守り、大切に使おう」 |

海洋資源の有効利用の研究は、まさに SDGs(Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標)への取り組みにもなっていますね。

【関連ブログ記事】