海洋ベントス学研究室に所属していた村上湧起さんの卒業研究の成果が、みちのくベントス研究所が発行する雑誌「みちのくベントス」に論文として掲載されました。

マイクロプラスチックは5 mm以下の微細なプラスチック粒子の総称です。自然に分解されないことから海域に蓄積していくと考えられ、世界共通の問題として海洋生態系への影響が懸念されています。

特に、ろ過摂食を行う二枚貝類は、マイクロプラスチックの影響を受けやすいと考えられます。

村上さんの卒業研究のタイトルは「3産地の市販アサリにおけるマイクロプラスチック含有量」。海洋ゴミ問題に関心を持ち、「海洋生物におけるマイクロプラスチック蓄積の問題を多くの人に知ってもらいたい」という動機で、身近な二枚貝であるアサリを研究材料に選び、卒業研究に取り組みました。

|

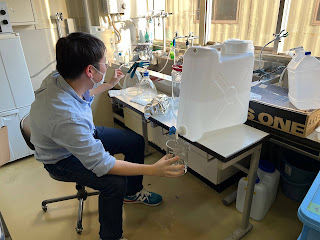

アサリから軟体部を取り出している様子

この後、水酸化カリウム水溶液で軟体部を溶かします

|

|

アサリの軟体部が溶けた水酸化カリウム水溶液をろ過することで、

マイクロプラスチック粒子をフィルター上に捕集します |

|

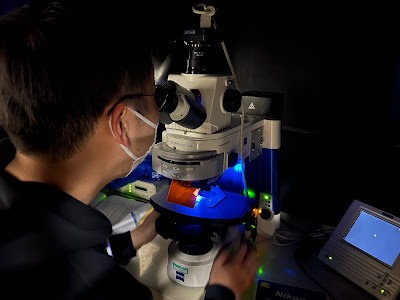

ナイルレッドで染色した後、マイクロプラスチックは

再びフィルターで捕集して、スライドガラスに載せます

|

研究の結果、市販のアサリにもマイクロプラスチックが含まれているという結果に。海域におけるマイクロプラスチックの動態や生態系への影響は今後も注視していく必要があります。

村上さんは「正しい事実を知ることによって一人ひとりができる範囲で行動を起こすことが、この大きな問題を解決するための第一歩となるだろう。」と論文を締めくくりました。

村上湧起さんのコメント 「自分で目標を立てて、目標に向かって全力を出す」という経験を今後の糧に

ニュースなどを見て海洋ゴミ問題に興味を持ち、「マイクロプラスチック」についての研究を行いました。

漠然とマイクロプラスチックに関連した研究を行いたいと考えていたときに、海洋ベントス学研究室の阿部博和先生と出会い、ベントスとマイクロプラスチックの関係性について研究しようと思いました。

|

蛍光顕微鏡をのぞいて

マイクロプラスチックをカウント |

ベントスとマイクロプラスチックに関する研究は国内ではまだ多くなかったため、参考論文を探すのにかなり手間取りました。

実験方法は、韓国でアサリを対象に行われた先行研究の論文をベースとして、大学にある実験機器・器具でも実施できるように工夫しながら試行錯誤していきました。

|

| マイクロプラスチックの混入に注意しながらの研究 |

大変だったことは、器具の洗浄や試薬の調整で使用する蒸留水にもマイクロプラスチックが含まれていたことと、実験器具にプラスチック製のものが多かったことです。

蒸留水はあらかじめろ過したものを使用し、プラスチック製品はマイクロプラスチックの混入のリスクがあるためほとんど使用しないようにしました。

主に100 μm以下のマイクロプラスチックを対象としていたため、実験では空気中からのマイクロプラスチックの混入の防止など細心の注意を払いました。

|

| 粒子状のマイクロプラスチック |

多くの困難がありましたが、太田尚志先生や阿部博和先生と相談しながら、何とかやり遂げることができました。

そして最終的には、「みちのくベントス」に論文を掲載することができ、とても貴重な体験をさせていただきました。

|

繊維状のマイクロプラスチック

|

「自分で目標を立てて、目標に向かって全力を出す」という経験は、社会人になっても活きてくるものだと思います。この経験を糧にして、これからも頑張っていきたいです。ありがとうございました。

指導教員:阿部博和准教授からのコメント 成功にたどり着くプロセスを一緒に経験できた

村上君は、研究室にマイクロプラスチックの分析に関するノウハウがない中でも自分で実行可能な方法を模索し、最後まで卒研をやり遂げました。

手法の検討の途中では、失敗が続き、落ち込んでいる様子を見せることもありましたが、そこで踏ん張り、地道に試行錯誤を繰り返して最後には成功にたどり着くというプロセスを一緒に経験できたことは、指導教員として大変うれしく思います。

大学での学修の集大成として身につけた問題発見と問題解決の力を、ぜひ今後の活躍に活かしてください。

【関連ブログ記事】

#卒業研究 #学生の声

#海洋ベントス学研究室 #海洋生物・環境コース

【大学ホームページ関連記事】

|

| 海岸にセンサーカメラを設置 |

|

キャンパス内の20ヶ所を360°見ることができます

(生物科学科関連では標本展示室も公開) |

.JPG)

.JPG)

.png)