平田 智士(ひらた さとし)

|

大学案内でのインタビュー(4年次)

|

山形出身で、2022年度に本学を卒業後、2023年度から理工学部の助手として勤務。授業のサポートから学生に対するお悩み相談まで、フル活躍しています。

そんな平田助手に、仕事内容や今後の目標などをお聞きしました。

実験、実習、授業のサポートに忙しい日々を送っていると思いますが、普段どんなことをしているか仕事内容を教えて下さい

実験では、実験前の準備(器具や材料の準備、教室のセッティング)と、実験手順・器具の操作などわからない学生の補助を中心に行っています。また、実験途中で発生した急な作業なども行い、実験が円滑に進むようにサポートしています。

実習では、実習場所までの引率や、実習中の学生の安全確認、状況に応じて今後のレポートを見据えた着目点をヒントとして出すなど、実習に不慣れな学生へのサポートを中心に行っています。

授業では、授業の内容にもよりますが、資料の準備、授業の進行に後れてしまっている学生へのサポート、出席確認、試験監督補助、レポート採点など幅広いサポートを行っています。

|

| 寺子屋での指導 |

また、授業時間外でも質問がある学生の個別対応や学生生活での悩み相談なども行っています。

個人に寄り添ったサポートをしているため、学生さんが今までわからなかったことがわかるようになったり、できなかったことができるようになったり、その他小さなものでも成長を間近で見られるのが大変嬉しく思う仕事です。

授業とは別に、学習支援プログラムである「寺子屋」 でも平田さんは活躍していますが、参加してみての感想をお願いします

寺子屋は、数学が苦手な学生が多く受けていますが、数学が苦手と一口に言っても、使うべき計算式がわからない、計算式の解き方がわからない、それ以前の基礎ができていないなど人によって躓いている箇所が異なります。

そのため寺子屋という学習サポートの場では、通常の授業形式のように全体中心ではなく各学生に合わせた個別の対応が必要であり、それこそが学習サポートの場を設ける大きな理由だと考えています。

|

| ひとりひとりの個性に合わせて指導 |

はじめは各学生の様子を見ながら各々の学習状況を見極めることが難しく感じました。日によって学生のコンディションも変化するため回数を重ねた現在でも完璧に対応することは難しいですが、少しでも学生に合わせたサポートを念頭に置き後期の寺子屋も精進したいと考えています。

平田さんの卒業研究の内容を教えて下さい

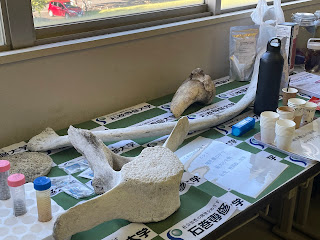

石巻専修大学の演習林に生育するタケの分類に関する研究を行いました。

石巻専修大学の演習林に入ったときタケを見つけこのタケはマダケとハチクどちらなのだろうかと気になったことで、演習林のタケに興味を持つようになりました。

調べるとマダケとハチクはタケノコの頃は見分けがつくのですが、成長し成木(タケ)になってからは、形態の特徴から見分ける方法が定かではなく図鑑などでもものによっては記述が異なっていました。

そこで、成木の形態からマダケとハチクを分類することはできないだろうかと考えたことが卒業研究にしようと思ったきっかけでした。

|

| 4年次は、樹木生理生態学研究室に所属 |

この研究ではフィールドでの調査期間より資料を使った調査期間の方が長くかかりました。

タケの研究は古い資料も多く、タケの侵入経路を調べるために石巻史を調べるなど、生物学的な分野を超えて情報を集め、必要な情報が見つかったときや情報の繋がりが見えたとき達成感と共にこの研究の面白さを感じました。

平田さん自身の今後の目標を教えて下さい

現在私は教員になることを目指しており、教員免許を取るために助手の仕事をしながら勉強をしています。

以前から人に何かを教えることが好きだったのですが、助手の仕事を通して、自分はやはり人に何かを教えることが向いているのではないかと思うようになり、教員を目指そうと決心しました。

卒業後に進路変更したため、来年度からは石巻専修大学で 科目等履修生の制度 を活用し、まずは教員免許取得に向け勉学に励んでいこうと考えています。

学生へのメッセージをお願いします

私が助手をしていてよく感じたことは、学生達が物怖じしており、質問や用事がある先生の所へなかなか行けないということでした。

話を聞いてみると、思い込みをしてしまっていることが多いです。例えば「質問が迷惑じゃないか」と考えてしまう人が数人いましたが、大学でしっかり学ぼうとしている学生を迷惑と思う先生はいないと感じます(少なくとも私は遭ったことがありません)。

ですが、漠然とした状態での訪問には注意が必要です。質問や用事はしっかり決めて、不安な人はメモに書いて持っていくことをお勧めします。また、質問の際はできることなら自分の考えを持っておくと「ここまでわかるのですが…」や「このように考えたのですが…」と質問もしやすく先生方も答えやすいはずです。

先生のところになかなか行けなかった学生さんの中には、質問などすること自体に消極的になってしまう人もいるかもしれません。しかし、せっかく大学に入ったのですから学ぶ機会を逃さないでほしいと私は思います。

学生さんの成長や学びを見ることができれば嬉しい限りです。

|

| 寺子屋での学生への声かけ |

【関連ブログ記事】 #卒業生 #学生の声

|

| 学生時代も多岐にわたって活躍 |

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)